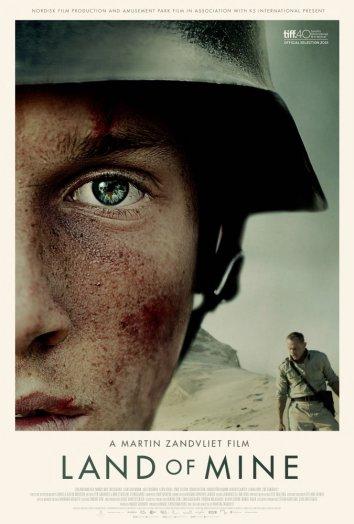

Моя земля Смотреть

Моя земля Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Песок, соль и вина: как «Моя земля» превращает послевоенную месть в человеческую ответственность

Датская драма «Моя земля» (Under sandet, 2015) — фильм, который начинается с простой, почти физиологической реакции: сжатые кулаки, невозможно выпрямить спину, горчит во рту. Он открывается кадром, где датский сержант Карл-Расмуссен, обожжённый войной и унижением оккупации, с яростью бьёт немецкого солдата — бьёт потому, что может, потому что «наконец наша земля снова наша». Этот импульс — месть — кажется естественным в первые послевоенные дни. Но «Моя земля» намеренно разворачивает камеру не на победные парады, а на мокрый песок западного побережья Ютландии, где спрятаны два миллиона немецких мин, и на группу немецких подростков — почти мальчишек — которым предстоит этот песок разминировать. Так фильм превращает публичный лозунг в частную этику: что значит справедливость, когда она стоит лицом к лицу с чужой уязвимостью? Где оканчивается «право» побеждённых платить за преступления своей армии и начинается наша собственная обязанность не превращаться в то, против чего воевали?

«Моя земля» выстраивает драматургию через телесное. Здесь нет длинных стратегических диалогов, нет трибун. Есть песок, который вползает под ногти, соль, которая ест раны, узкие полосы неба между дюнами и скромные бараки, в которых ночуют те, кто завтра снова выйдет ползти по пляжу. Камера остаётся на уровне земли; взгляд часто направлен вниз, туда, где смерть лежит на глубине ладони — под тонким слоем песка. И это не метафора: каждое движение — риск, каждый вдох — впрок. В этом физическом мире моральные категории становятся конкретными: «немец» — это не абстракция, а худой, испуганный двадцатилетний парень с трясущимися пальцами, который ошибётся — и взлетит на воздух вместе с другим таким же. А «датчанин» — не герой с плакатов, а сержант, который должен принять решение: кормить ли их, дать ли им перчатки, сказать ли «спасибо» за ещё один очищенный квадрат пляжа. Именно на этой глубине фильм обнаруживает у зрителя нерв, который мы редко признаём: мстительность выглядит уверенно, пока не встретит конкретное лицо.

Сюжет прост, почти ритуален, и оттого крепок. Молодых немцев — подростков, бывших фольксштурмовцев, едва прошедших обучение — передают под командование Карла и отправляют на датское побережье. Их задача — вручную, щупами и голыми руками, находить, обезвреживать и выкапывать мины, которыми нацисты нашпиговали пляжи, ожидая высадки союзников. Работа — на пределе, условия — жестокие: скудная еда, отсутствие перчаток, усталость, страх. Карл ненавидит их — сначала честно, без фальши, потому что это ненависть не только к ним, а к тому, что они символизируют: годы унижения, расстрелянных соседей, изломанные биографии. Но день за днём он вынужден видеть не символы, а людей. И это — главный механизм фильма: не оправдывать, а распознавать человека в «чужом».

«Моя земля» не снимает ответственности с Германии и её армии. Минные поля — это реальность, оставленная оккупантами; тысячи жизней датчан были под угрозой, и очистить пляжи было необходимо. Но фильм честно смотрит на средство: датские власти использовали пленных — и среди них мальчишек — как дешёвую рабочую силу в смертельно опасной работе, зачастую нарушая Женевские конвенции. Эта фактура делает картину не удобной, а зрелой: послевоенная справедливость редко бывает чистой, а государства — даже пострадавшие — могут ошибаться и мстить под видом долга. Фильм не судит прошлое задним числом, он спрашивает: что должен сделать каждый конкретный человек — сержант, повариха, местный офицер, фермер — чтобы в этой грязной реальности не утратить человеческий масштаб?

Постепенно «Моя земля» тянет зрителя от холодного удовлетворения («пусть расплатятся») к тяжёлой ответственности («я отвечаю за тех, кто под моей командой»). Карл проходит путь, который невозможно сыграть лозунгом: он учится называть по именам, различать голоса, принимать решения, которые дорого стоят перед начальством, но необходимы перед совестью. В определённый момент он перестаёт быть просто «датчанином», а становится офицером — не по званию, а по сути, человеком, чья власть вырастает из ответственности, а не из права на насилие. И если в начале его рука крепка, когда бьёт, то в конце она крепка, когда подаёт кусок хлеба и говорит: «Вы идёте домой». Эта трансформация не делает его «слабым» — она делает его взрослым. И ведь это и есть то, за что стоило воевать: за возможность быть людьми.

Лица под песком: герои, голос власти и моральные швы общины

Фильм устроен как камерная притча, но его персонажи — не условные фигуры, а живые люди с разной плотностью боли и надежды. Карл-Расмуссен — центр тяжести. В нём соединены травма, долг и способность к перемене. Он молчалив, грубоват, экономен на слова. Точность образа — в его взгляде: холодном, прицельном, и всё же уязвимом. В расстановке сцены видно, как он держит дистанцию — физическую и эмоциональную, — и как эта дистанция постепенно трескается. Его жесты меняются: от резкого выброса гнева к скупому, но заметному участию — накрыть полотнищем погибшего, постоять у дверей барака, молча остаться рядом после взрыва. Он не произносит больших речей о гуманизме, он делает маленькие действия, которые и составляют ткань морали.

Немецкие мальчишки — общая группа, но с чёткими силуэтами. Там есть близнецы, которых трудно различить в первые дни; есть парень с тихим, почти монашеским сосредоточением; есть шутник, который прячет страх за болтовнёй; есть старший, берущий на себя ответственность — не по приказу, а по природе. Их братство — вынужденное, но настоящее: они делят хлеб, делят страх, делят вину, которую сами не всегда понимают. И в этом — главный разрыв: они едва успели стать солдатами — и уже платят как взрослые за решения чужих взрослых. Фильм не романтизирует их невинность: среди них есть грубые, есть упрямые, есть те, кто хотел бы обмануть. Но в сумме они — дети войны, и «Моя земля» даёт им право быть увиденными, не сводя их к «немецким минам».

Важную роль играет местная община — как хор, который иногда звучит унисоном, а иногда — разными голосами. Есть офицер датской армии, у которого всё по уставу, но устав удобно обходит неудобные статьи международного права. Он добропорядочен, не мерзавец; и именно этим страшен — он бюрократизирует жестокость, превращает риск мальчишек в графы отчёта. Есть хозяйка маленькой прибрежной таверны, чья потеря во время оккупации горька и свежа; она, как и Карл, уязвима для языка мести, но мир её все равно измеряется тарелками супа и теплом кухни. В её жестах — пружина: дать ли лишний ломоть хлеба? оттолкнуть ли грязную руку чужака? Это бытовые решения, в которых проявляется политика памяти.

Есть и датские солдаты, которые остаются в стороне, ухмыляются, подтрунивают, иногда — брезгуют. Они — как лакмус: пока мины не рядом, легко держаться чёрно-белого. Но когда взрыв накрывает кормушку с лошадью, когда в воздухе смешиваются песок и кровь, даже они застывают, понимая, что война не выбрала национальность смерти. Фильм ловит эти микрореакции, собирая из них портрет общества, которое возвращается к себе после оккупации и очень не хочет увидеть своё отражение в чужой боли.

Отдельная линия — младшие дети местных. Они бегают по пляжу, где вчера рвались мины, бросают камни в море, смеются. Они — будущее, за которое и идёт эта грязная работа разминирования. И вместе с тем они — стоп-кадр: на них будут смотреть и эти немцы, и этот датский сержант. Каким будет их урок? Что они вынесут из того, как взрослые распоряжаются слабостью других? «Моя земля» встраивает их как немой приговор: мы учим не словами, а обращением с беззащитным.

Главная ось конфликта — отношение Карла к своим пленным. В начале он отказывается видеть в них людей. Он не называет имён, он считает — штуки «рабочей силы». Его грубость — это броня. Но война закончилась, и броня начинает давить изнутри. После первых смертей на минном поле Карл сталкивается с невыносимой бухгалтерией: если каждый погибший — «должная расплата», то что он скажет самому себе, стоя над телом мальчика, который только что спросил, можно ли после смены посидеть у воды? Фильм превращает эту дилемму в последовательность конкретных эпизодов: отказ в отпуске, запрет делить пайки, холодная команда «быстрее». А затем — маленькие сдвиги: Карл добивается перчаток, меняет режим, отстаивает перед начальством право ребят на отдых. Он не спасает всех — это было бы дешёво и нечестно. Но он возвращает каждому имя и голос — и этим спасает себя.

Есть сцены, где власть государства и власть человека сталкиваются в лоб. После особенно тяжёлого дня, когда погибает несколько мальчишек, Карл идёт к начальству, требует остановить работы, провести ротацию, дать время отплакать. В ответ — холодный расчёт: сроки, отчёты, «они же всё равно немцы». Именно здесь «Моя земля» говорит о настоящем мужестве: это не в том, чтобы выкрикнуть в коридоре эффектную фразу, а в том, чтобы, не сломавшись, продолжить добиваться человеческого минимума. Карл начинает действовать как взрослый — не только ругаться, но и подменять отсутствие совести у системы собственной порядочностью: больше еды, больше сна, меньше риска там, где можно его уменьшить. Он, по сути, берёт на себя ответственность государства, которое захотело яркой расплаты вместо грязной работы справедливости.

И ещё — линия доверия. Немцы изначально смотрят на Карла как на палача; он смотрит на них как на опасный груз. Доверие просачивается постепенно, как вода в песок. Один из мальчиков приносит Карлу найденный на пляже датский флаг и спрашивает, можно ли повесить его в бараке «чтобы было как дома»; другой просит научить несколько слов по-датски; третий делится кусочком хлеба с местной собакой — и эти жесты складывают мостик, по которому однажды пройдёт решающий выбор. Когда перед Карлом встанет возможность «закрыть вопрос» формально — подписать бумагу и отправить ребят на ещё более опасное поле — или рискнуть и помочь им уйти, он сделает выбор, который в начале фильма был невозможен. И этот выбор, вероятно, спасёт не только их, но и его собственную душу.

Песчинки напряжения: визуальный язык, звук и этика «молчаливой бомбы»

«Моя земля» — кино, которое работает тишиной как главным инструментом напряжения. Здесь почти нет «музыки страха»; вместо неё — затаённое дыхание, скрип щупа о металл, шуршание песка. Каждый кадр построен как упражнение в минимализме: низкий горизонт, широкоугольный ветер, лица на близком фокусе. Датский оператор Камилло Делли Коллини (в фильме — Лассе Франк Йоханнесен) выбирает палитру, которая не пытается ослепить красотой — выцветшие синие, серые и бежевые. Это север, где солнце не ласкает, а обнажает. Море — почти персонаж: равнодушное, холодное, повторяющее одну и ту же волну, пока на пляже люди ищут смерть под песком. В этой природной неизменности есть странное утешение: природа не мстит и не прощает, она просто есть — и на её фоне особенно ясно, что моральные решения — наши.

Композиционно фильм строится на повторяемости. Утро: подъём, марш к пляжу, разделение на пары, щупы, расстояние между отмеченными колышками, команда «внимательно». День: монотонное, вязкое движение по сетке. Вечер: возвращение, подсчёт, еда, тишина. Эта ритмика превращает зрителя в участника работы: мы начинаем думать о метре, о сантиметре, о глубине, о возможности промаха. И когда промах случается, взрыв воспринимается почти телесно. Режиссёр не смакует кровь, не делает из смерти зрелище — наоборот, он часто уводит камеру, оставляя звук и реакцию. Этой сдержанностью фильм отказывается превращать трагедию в аттракцион; вместо того он заставляет нас жить с последствиями: с пустыми койками, с незавершёнными разговорами, с вещами, которые никто не успел забрать.

Крупные планы — инструмент эмпатии. Камера задерживается на руках, на грязи под ногтями, на дрожащих пальцах, когда выкручивают взрыватель. Она задерживается на глазах — в них видно и злость, и страх, и тупую усталость. Этот уровень близости лишает нас удобной дистанции: невозможно остаться на позиции «они заслужили», когда ты видишь, как мальчик, кусая губу, шепчет себе «не дергайся». И точно так же невозможно разжалобить себя до слепоты — фильм не обесценивает боль датчан; каждый раз, когда локальная община сталкивается с напоминанием об оккупации, режиссёр даёт этому пространство: фотография умершего, пустой дом, слёзы матери. Баланс удержан — сочувствие не отменяет памяти, память не отменяет сочувствия.

Звук — почти драматург. Щуп касается металлического корпуса — тонкий «дзынь» пробегает по залу, по спине, по нерву. Шаги по сухому песку — то хрустят, то вязнут, их ритм предаёт состояние: поспешил — опасность, замедлился — страх взял верх. Тишина в бараке после взрыва — глухая, плотная, в ней слышно, как кто-то сглатывает, кто-то молится по-немецки, кто-то говорит «я не смогу завтра» и всё равно идёт. В редкие моменты музыка появляется как мягкий, почти невидимый подклад — она не ведёт эмоцию, она её догоняет.

Этика изображения — краеугольный камень. «Моя земля» не подталкивает нас аплодировать чьей-то смерти, даже когда это «враги». И не требует простить, даже когда это дети. Она предлагает трудную, взрослу позицию: держать в голове две правды одновременно. Первая: эти мины — преступное наследие нацистского режима, и их надо убрать. Вторая: заставляя подростков, пленников, без подготовки и с минимальными средствами делать это, мы сами становимся сопричастны их гибели. Это «и-и», а не «или-или» — и именно на нём строится драматургия. Фильм часто подставляет нам выбор: повернуть камеру к жертве или к исполнителю? Он выбирает — к обоим. И в этом — этическая смелость.

Символика минимальна, но точна. Песок — не только среда, но и метафора памяти: он всё время норовит засыпать следы, сгладить, спрятать. Чтобы идти дальше, нужно каждый день снова и снова откапывать, вынимать, обезвреживать — как в памяти, так и в политике. Датский флаг в бараке, повешенный мальчишками из уважения к земле, на которой они работают, — небольшой, почти наивный жест, и в нём — ключ: уважение к чужому дому не отменяет того, что ты в нём гость и виноват, но делает возможным разговор. А ещё — дорога, уходящая вдоль берега, по которой в финале едет грузовик; она открыта, и это честно: никакого «всё решили», есть только шаги, которые кому-то надо сделать, чтобы не повторять ошибок.

«Моя земля» делает важный, почти документальный комментарий к историческому контексту. Послевоенная Европа была полна серых зон: мстительные практики, коллективная ответственность, лагеря для «коллаборационистов», принудительные работы. Многие страны — не только Дания — вставали на удобный путь расплаты. Фильм не превращает Данию в злодея, он демонстрирует, как легко даже справедливая злость могла стать институциональной жестокостью. И в этом его актуальность: любой «правильный» гнев требует постоянной проверки на человечность, особенно когда для его реализации у тебя в руках власть.

И, наконец, темп. «Моя земля» двигается не сюжетом, а изменением. Мы чувствуем, как с каждым днём в Карле прибавляется сомнения и упрямства, как мальчишки становятся не просто «немцами», а конкретными людьми, как община впервые за долгое время пробует сострадание, не изменяя памяти. Это те микродвижения, из которых и складывается моральная революция — тихая, без фанфар, без титулов. Революция, которая начинается с одного сержанта и нескольких мальчиков, а заканчивается вопросом к нам: что мы сделаем, когда власть и совесть разойдутся на сантиметр?

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!