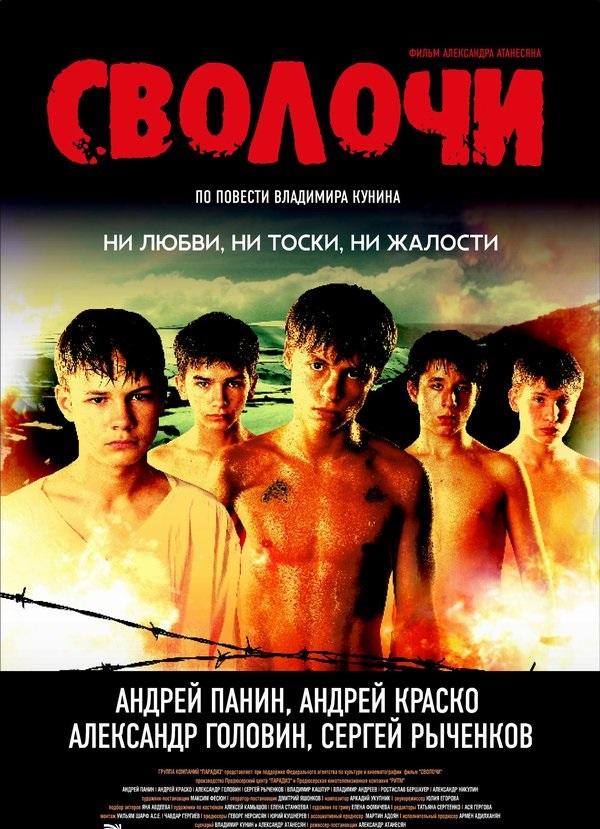

Сволочи по Порядку Все Части Смотреть

Сволочи по Порядку Все Части Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Черные зарницы воспитания жестокости: как «Сволочи» превращает войну в механизмы слома

«Сволочи» (2006) — резкая, провокационная военная драма, которая показывает войну не как поле героизма, а как лабораторию бесчеловечности. История, разворачивающаяся в конце Великой Отечественной, концентрируется не на фронтовых баталиях, а на тыловой «школе» диверсантов, куда свозят подростков из колоний и детдомов, чтобы в кратчайшие сроки превратить их в послушный инструмент. Визуальный язык фильма — холодный, сдержанный, почти клинический: резкий снег, серо-стальные интерьеры, аскетика бараков и тренажей, которые должны «вышлифовать» страх и сомнение. Здесь нет «теплых» красок; мир снят как пространство, где моральная температура стремится к нулю. Эта визуальная дикция сразу задает тон: на экране — не подвиг, а технология принуждения, не выбор, а вынужденность.

Сюжет вплетает в себя судьбу главного героя — подростка Суворова, который вместе с группой таких же «потерянных» мальчишек оказывается в секретном лагере. Им дают новое имя цели и обещание «искупления» через опасное задание — уничтожение вражеских объектов в горах. Ключевой механизм драматургии — столкновение детского возраста с «взрослой» жестокостью, где слово «обязан» подменяет слово «понимаю». Фильм выводит на поверхность не только физические испытания, но и психологические: курс на разрыв эмпатии, культивацию безотносительной дисциплины, нормализацию насилия как «единственного языка» выживания. Эти сцены создают у зрителя устойчивый внутренний холод: мы видим, как из человеческой ткани аккуратно вытягивают нитки сострадания и заменяют их сухими жилами приказа.

Музыкально-звуковой слой аккуратно подкладывает мину под привычную «военную» риторику. Нет маршевых гимнов, нет слащавой патетики; вместо этого — редкие, рваные мотивы, металлические резонансы, тишина, которая давит громче оркестров. Снег скрипит как предупреждение, дыхание в мороз — как короткий срок на принятие решения. Монтаж держит ритм тренировки: повторяемость, цикличность, нарастание нагрузки, срывы и наказания. В кадрах «учебки» отражается главная мысль: война — это не только и не столько схватка двух армий, сколько фабрика, «переплавляющая» людей в функции. Подростки — идеальный материал: гибкие, уязвимые, ищущие признания, — и именно поэтому страшно легко превращаемые в винтики.

Этический нерв картины — в разоблачении романтических мифов. «Сволочи» ломают привычный шаблон «маленький герой совершает большой подвиг» и предлагают неуютную правду о том, что подростковое «геройство» в условиях структуры — чаще итог манипуляции и принуждения. Отдельные сцены — «инициации», «испытания на лояльность», «выбор между другом и задачей» — сняты без штук: камера не отворачивается, не уходит в символизм, оставляя зрителя наедине с амбивалентностью. Именно это и делает фильм столь конфликтным и обсуждаемым: он не дает моральной «подпорки», не предлагает зрителю легкого выхода через привычную фразу «но так требовало время». Наоборот, он требует назвать вещи своими именами — насилие над подростками и эксплуатация их лояльности.

Политический контекст фильма, конечно, не ускользает: картина выдвигает на первый план тему инструментации человеческой жизни государством. Но режиссура избегает прямолинейной публицистики. Здесь нет лозунгов, есть ситуации: молчаливые офицеры, смотрящие сквозь мальчишек; инструкторы, для которых «план» важнее биографии каждого; сухие журналы учета, где фамилии заменяемы. Этот «канцелярский» холод становится метафорой безличного механизма, перемалывающего индивидуальности. В результате фильм работает одновременно как драма взросления и как анатомический атлас авторитарного насилия, запечатленного в повседневных ритуалах дисциплины.

Лица вьюги: актерская ткань и хрупкость персонажей

Актерский состав «Сволочей» собран так, чтобы изнутри ощущалась общая аритмия — взрослые играют с бритвенной сдержанностью, подростки — нервом и хрупкостью. Главный герой воплощает двойственность: внешняя «собранность» и внутренняя тревога, стойкость и одновременно взгляд, в котором живет ребенок, не понимающий, почему мир вдруг стал машиной. Его путь — это путь по тонкому льду, где каждый шаг звучит слишком громко. Он тянется к теплу — к дружбе, к признанию, к краткому человеческому контакту — и каждый раз чувствует, как система отбрасывает на холод.

Подростковая группа — не статисты, а набор характеров с собственными траекториями. Есть «тихий» мальчик, который «растворяется» в дисциплине и неожиданно вспыхивает в момент выбора; есть «лидер», который вынужден выдерживать маску силы ради выживания других; есть «младший», для которого игра в войну заканчивается слишком быстро — и слишком необратимо. Эти роли, даже с минимальным количеством текста, играются телом: сутулость как знак усталости, быстрый вдох перед приказом, руки, которые дрожат не от холода, а от того, что их заставляют делать. Важны взгляды — много немых сцен, где смысл передается тишиной. Это честно: подростки часто не имеют слов, чтобы описать то, что с ними делают.

Взрослые персонажи — командиры, инструкторы, кураторы — предельно лаконичны. И это — нервно и правильно. Их речь — короткие приказы, сухие отрезки «так надо». Они не монструозны карикатурно; они страшны своей «нормальностью». В этом и есть упрек: зло не приходит с клыками, оно приходит с инструкцией и печатью. Иногда грим помогает «заморозить» черты — у многих бледные лица, сжатые губы, уставшие глаза. Они не садисты ради удовольствия, они «выполняют задачу», и это делает их опаснее. В одной из ключевых сцен взрослый персонаж почти по‑отцовски «объясняет», что «иначе нельзя» — момент, который режет сильнее крика, потому что рационализация насилия звучит привычно.

Сильна работа с ансамблем в сценах «товарищества». Подростки, несмотря на дрессуру, продолжают притягиваться друг к другу, искать плечо. Маленькие жесты — поделиться куском хлеба, прикрыть от наказания, просто молча посидеть рядом — становятся актами сопротивления машине. Эти эпизоды не превращаются в «подсластитель»: система бессердечна и сильнее. Но именно контраст между микрожестами человечности и тенью лагерного порядка создает эмоциональную глубину. Когда кто-то «ломается», это не просто сюжетный поворот; это ощущение, что треснула ледяная корка, скрывавшая еще теплую воду.

Отдельно стоит отметить, как зрелые актеры не перетягивают одеяло. Они — не «звезды», а силы поля, которые искривляют траектории мальчишек. Камера редко задерживается на их биографиях; нас интересует не их прошлое, а их влияние. Это смелый выбор: в результате центр симпатии и сочувствия не переезжает к «сложным взрослым», а остается там, где должен — среди тех, кто не выбирал эту войну и эту роль. В совокупности актерская ткань «Сволочей» дышит холодом и острой болью, позволяя фильму проживаться как опыт, а не просто как сюжет.

Тренировка как насилие: режиссура, ритм и язык жестких процедур

Режиссура «Сволочей» строит драматургию вокруг процедур. Грубые берцы по насту, «отжимания до отказа», бесконечные марш-броски, стрельбы и подрывы — это не фон, а содержание. Киноязык вынуждает зрителя переживать монотонность: повтор, повтор, повтор. Монтаж намеренно лишает «героической» динамики, оставаясь почти документальным: камера следует, не украшает, не выстраивает «красивые» кадры, а фиксирует. Эта методика работает как моральный комментатор: когда насилие повторяется, оно становится нормой — и вот это пугает сильнее единичной жестокой сцены. Мы чувствуем, как подростки впитывают ритм, как тело подчиняется, а сознание перестраивается под метки свистка и окрика.

Важная находка — использование пространства. Лагерь снят как система коридоров и площадок, где каждый отрезок имеет функцию: плац — для выравнивания, тир — для фокусировки, поле — для «проверки на страх». Пространство дисциплинирует персонажей, делая их маршруты предсказуемыми. Внешний мир почти отсутствует: редкие виды гор и снега не дают свободы, а наоборот — подчеркивают изоляцию. Природа — холодный свидетель. Эта пространственная сжатость создает клаустрофобию, парадоксальную для «открытого» снега; зритель ощущает, как воздух «режется» приказами и холодом.

Саунд-дизайн работает хирургически. Звук свистка — как условный рефлекс; отрывистые команды — как метки метронома; эхом отдаются очереди, хлопки ладоней по щекам, лязг железа. Музыка, когда появляется, — минималистична, тягуча, будто кровь, густеющая на холоде. Она не «ведет» эмоцию, а фиксирует её остатки. В ключевых эпизодах тишина тяжелее любых тем — так, сцены ночных разговоров или «самовольных» минут человечности сняты почти без музыки: режиссура слушает дыхание, шепот, стук сердца. Эти микрозвуки, усиленные микрофонами, превращаются в события: в мире, где все громко, тихое становится подвигом.

Сценарно фильм держится на «эскалации требований». Сначала — простые дисциплинарные правила, затем — моральные тесты, где надо «выбрать долг» против дружбы, затем — боевые «учебные» операции, где ошибка равна смерти. Эта эскалация лишена пафоса: она просто есть, как зима — длинная и неумолимая. В каждом витке подростки теряют слой защиты: сначала юмор, потом дерзость, потом мечты. На месте мечтаний — таблица норматива. Страшно наблюдать, как исчезает «я» и появляется «единица». Но фильм оставляет пространство для сопротивления — пусть минимальное: даже молчаливое «я не забуду твое имя» уже против машины.

Технический реализм подчеркивает правду ощущений. Оружие звучит с правильной отдачей, снег «кусает» лицо, дыхание создает пар, который стынет на шарфе. Камера не боится задерживаться на обмороженных пальцах, потрескавшихся губах, синяках. Эта физиология не ради шока, а ради честности: война — не абстракция, а материальная боль. И когда к финалу эти тела отправляют «по назначению», зритель ясно понимает, какой именно труд проделала система, чтобы получить «материал». В этом — главная, холодная заслуга режиссуры: она не позволяет «перескочить» от идеи к итогу, заставляя прожить процедуру.

Спор с историей: фактура, миф и этика художественного вымысла

«Сволочи» вышли не просто как фильм — как событие, вызвавшее бурю споров о достоверности. Дискуссия вращалась вокруг вопроса: существовали ли подобные диверсионные школы для подростков в советском тылу? Историки приводили аргументы «против», критики — указывали на правомерность художественной гиперболы. Сам фильм, как произведение искусства, не претендует на учебниковую точность; он использует «как если бы» для разговора об этике системы. Но именно этот «как если бы» обнажил чувствительность темы: речь не о конкретном документе, а о возможности машины — и о том, что общество готово о себе принять.

С точки зрения киноведения важно отделить два уровня: фактографический и метафорический. На фактографическом уровне фильм допускает допущения, соединяет мотивы, обобщает практики разных институтов и эпох. Это выбор, который всегда рискован: чем ближе к живой памяти общества, тем строже спрос за детали. На метафорическом уровне «Сволочи» говорят о механике насилия, о том, как государство может использовать уязвимые группы ради высокой цели, и как легко в такой логике потерять меру и человека. Для зрителя эти уровни наслаиваются, и задача критического восприятия — держать оба в поле зрения.

Этический вопрос — центральный: имеет ли право искусство «придумывать» тяжелую историческую практику ради морального комментария? Фильм отвечает своей формой: он не строит развлекательного триллера, не романтизирует жестокость, не обещает «компенсационной» катарсисной развязки. Он, напротив, отнимает комфорт, заставляет злиться, спорить, искать источники. В этом смысле «Сволочи» выполняют функцию культурного раздражителя, который побуждает общество прорабатывать травматические темы. Можно спорить с методами, но нельзя отрицать, что фильм поднимает вопрос ответственности — и художника, и зрителя, и институций, чья память всегда избирательна.

Фактурно картина аккуратно работает с эпохой: костюмы без лубка, оружие без фетишизации, язык без лозунгов. Холодная палитра, архитектура бараков, бумажные архивы — создают плотную атмосферу занозистой правдоподобности. В то же время сценарий сжимает время, наращивает драму конфликтов, подбирает «репрезентативные» сцены, способные концентрировать смыслы. Это честный прием, если мы осознаем его условность. История на экране — всегда уже интерпретация; вопрос в том, служит ли она идее размышления или манипуляции. «Сволочи» выбирают первое — они не подмигивают, не смягчают, не предлагают простых героев и простых злодеев.

Важен и международный контекст восприятия. Для внешнего зрителя фильм — мрачная антивоенная драма о коррозии человеческого. Для зрителя внутри страны — болезненный разговор о собственной памяти, о мифах и запретных темах. Разница реакций — показатель того, как культура работает с прошлым: где-то ценят метафору, где-то требуют справки. И это нормально: искусство не обязано быть равно приятно всем. Его обязанность — быть честным с выбранной задачей. «Сволочи» честны в желании заставить смотреть на войну не через парад, а через морозную дрожь и молчание тех, кому не дали вырасти до собственного «я».

Ледяной выдох финала: зачем смотреть и что остаётся после титров

Зачем смотреть «Сволочей»? Не за «приключением», не за «хорошим концом». За опытом столкновения с несносной правдой о механизмах насилия. Фильм не предлагает утешений — и в этом его ценность. Он показывает, как легко общество забывает, что дети — не ресурс. Как легко взрослые оправдывают чудовищные практики словом «надо». Как быстро эмоциональный холод становится нормой, если его институционализировать. Это кино — не про историю в узком смысле; оно про ответственность. Про необходимость уметь вовремя сказать «нет» даже самым убедительным обоснованиям, когда на кон ставится чья-то жизнь, только начавшаяся.

После титров остаются не запоминающиеся цитаты, а чувства: злость, холод, усталость, безнадежность — и тонкая, почти незаметная искра: память о маленьких актах человечности, которые прорывались сквозь лёд. Эти искры — единственное, что может согреть. Фильм напоминает: любой «лагерь» начинается не с забора, а с согласия смотреть на людей как на средство. Значит, сопротивление начинается с обратного — с упрямого признания лица в другом. В этом смысле «Сволочи» — не просто мрачная драма, а вызов: сохранить эмпатию там, где её намеренно выключают.

Кинематографически картина предлагает много для анализа и разговоров — от работы с цветом и звуком до этики репрезентации травмы. Это удобный (и неудобный) повод говорить с подростками о границах, с учителями — о власти, с обществом — о памяти. И если вы ищете фильму «место на полке», то это полка с честными, неудобными работами, которые не отпускают. Можно спорить о исторической точности, о художественных решениях, о степени «чернухи». Но трудно спорить с тем, что «Сволочи» заставляют думать и чувствовать — не об героях, а о цене системных решений.

Наконец, важный урок — о языке, на котором мы говорим о войне. Пока в обороте — метафоры «мясорубки», «жернова», «колеса истории», мы рискуем снова не увидеть людей. «Сволочи» возвращают взгляд к конкретным глазам, к дыханию, к пальцам, к дрожи. Это язык, которому трудно аплодировать, но который помогает помнить. А память, как известно, — не только про прошлое. Это инструмент будущего, который учит распознавать ледяной воздух там, где его вновь пытаются нормализовать. И в этом — главная причина, по которой фильм стоит посмотреть, обсудить, перечувствовать, и — отпустить не получится. Он останется, как скрип снега под ногами, когда идешь в темноте и очень стараешься не потерять дорогу.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!